북한 조선작가동맹 소속, 2000년대 초 탈북, 갓 마흔 문턱을 넘어선 여성 ….

탈북 작가 김유경(가명)에 대해 알려진 정보는 이 정도다. 이름도 나이도 숨긴 채 살아온 지 10년이 넘었다. 북에 남기고 온 가족에게 피해가 갈까 싶어서다. 그의 몸 절반은 아직도 북에 묶여있다.

김유경이 장편소설 『청춘연가』(웅진지식하우스·사진)를 출간했다. 남한에서 펴낸 첫 작품이다. 그는 작가동맹 출신으로 탈북한 첫 여성 작가다. 탈북자의 삶을 기록하는 게 문학적 사명이라 생각했다. 그러나 인터뷰는 거절했다.

“기자를 직접 만날 순 없습니다. 신변이 노출될 위험이 있습니다. 얼굴을 드러내지 않는다면 몰라도….”

그래서 출판사를 통해 서면으로 문답을 주고 받았다. 그가 보내온 답변지를 재구성했다.

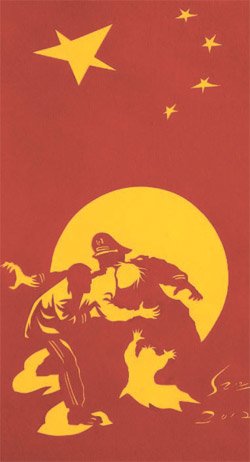

탈북화가 선무(線無·40)의 그림 ‘안돼’(2012). 중국으로 탈북한 아버지와 자식이 공안에 잡혀 다시 북송 될 위기에 처한 장면이다. 북한에서 미대를 다니다 두만강을 건넌 선무는 북에서 배운 선전화 형식으로 북한 체제를 고발한다. 북에 두고 온 가족이 걱정돼 이름과 얼굴을 숨긴 채 활동하고 있다. [사진 선무]

탈북화가 선무(線無·40)의 그림 ‘안돼’(2012). 중국으로 탈북한 아버지와 자식이 공안에 잡혀 다시 북송 될 위기에 처한 장면이다. 북한에서 미대를 다니다 두만강을 건넌 선무는 북에서 배운 선전화 형식으로 북한 체제를 고발한다. 북에 두고 온 가족이 걱정돼 이름과 얼굴을 숨긴 채 활동하고 있다. [사진 선무]◆북한 문학 이야기=유경은 20대 중반에 작가로 ‘선택’됐다. 북한에서는 조선작가동맹의 선택을 받아야만 작가로서 지위가 인정된다. 조선작가동맹 중앙위원회 심의를 거쳐 중앙당 선전부 비준을 받아야 작가동맹의 일원이 될 수 있다. 이를테면 문기(文氣)로 충만한 엘리트가 작가로 선발되는 셈인데, 정작 이들이 작가로서 펼치는 활동은 순수문학과는 거리가 멀다.

“내 이름을 건 순수소설을 쓰면 좋을 텐데….” 유경은 종종 그런 생각을 했다. 하지만 북한에선 요원한 일이었다. 문학은 체제 찬양이나 수령 우상화 등에 동원되기 때문이다. 작가의 개성이 발휘될 수 있는 길이 없다.

“남한 작가들은 자유롭게 창작 활동을 한다는데, 나도 남한에 가면 소설을 마음껏 쓸 수 있겠지. 중국에 있는 친척에게 부탁해볼까.”

유경은 창작열을 발산할 수 없는 북한 사회가 답답했다. 그렇게 탈북을 결심하고, 중국을 통해 남한으로 들어왔다. 질문지에다 “작가라면 사회적 지위가 높은데 왜 탈북했느냐”고 물었다.

“노임과 배급이 끊기면서 북한 사람들은 이제 시장에 의존해 삽니다. 뭐든지 돈이 되는 건 가져다 팔면서…. 지식인들도 마찬가지죠.”

◆청춘연가=남한에서는 일반 회사에 취직했다. 경제적으론 풍족했다. 그러나 탈북자의 삶이란 게 만만한 건 아니었다. 남한 사람들은 탈북자 문제를 외면했다. 작가 출신으로서 그냥 지나칠 수 없었다.

“탈북자는 그 존재 자체만으로도 강력한 메시지인데…. 문학을 통해서라면 남한 사람들의 관심을 불러일으킬 수 있지 않을까.”

그렇게 쓰여진 작품이 『청춘연가』다. 주인공 선화·경옥 ·화영, 복녀 모녀 등 탈북자들이 남한에 정착하는 모습이 담겼다. 탈북자 문제는 물론, 북한의 경제 현실 등이 생생하게 묘사됐다. 작품은 완성됐지만 출판이 문제였다. 유경은 소설가 김훈에게 원고를 보냈다. 얼마 뒤 김훈에게 연락이 왔다.

“한 번 만납시다. 제가 출판사를 연결해 드리죠.”

독자 반응은 나쁘지 않았다. 눈물을 흘렸다는 사연도 들었다.

유경은 주인공 선화의 모성애를 소설의 핵심 모티브로 삼았다. 중국 남자에게 팔려가는 탈북 여성들이 많다. 원치 않는 아이도 낳는다. 지우고 싶은 과거와 그리운 아이가 충돌하는 모순적인 모성애다. “중국에 두고 온 자식에 대한 그리움과 죄책감은 탈북 여성들을 평생 괴롭힌다”고 유경은 적었다.

탈북자 2만 명 시대. 작가 김유경은 소중한 존재다. 그는 한국 문학이 말하고 밝히기 어려운 이야기를 문학으로 끌어왔다. 유경은 하고 싶은 말이 많은 모양이었다. 인터뷰 답변지는 200자 원고지 40매 분량. 절절한 그의 목소리가 들리는 듯했다.

“한반도 절반 땅에나마 자유민주주의가 확립된 건 다행입니다. 언젠가 ‘김씨왕조’가 무너지고 북한에도 청춘연가가 울려 퍼질 겁니다.”