이영아

이영아명지대 방목기초교육대학 교수

“번역이면 모역이라고 명기하여야 할 것이오, 서명하에 명기하지 않을 이유도 없거니와 만일 명기치 않으려면 본문 서두에라도 기지(其旨)를 표명하여야 할 것이다. 그러나 철두철미 자기의 논문인 듯 싶이 발표하였다. 혹은 개작이나 초역(抄譯)인가 하여 원문과 상조(相照)하여 보았으나 그렇지도 않다. 추자역(追字譯)일 뿐 아니라 원문 중에 번역인 것이 탄로될 듯한 점은 임의로 고친 부분이 눈에 띈다… 그 심사(心事)가 가증하기로….”(염상섭, ‘만인(萬引)’, 동아일보, 1927.5.9~10)

염상섭은 위와 같은 칼럼을 통해 일본의 문호(文豪) 아리시마 다케오의 ‘신구예술의 교섭’이라는 논문을 표절한 한 평론에 대해 신랄한 비판을 했다. 그는 표절자가 표절임을 은폐하기 위해 의도적으로 원문을 고친 부분을 구절구절 대조해 보여줘 가면서 이를 밝혔다.

1920~30년대에도 표절은 발각되기만 하면 심각한 이슈가 되곤 했던 듯하다. 당시 신문·잡지 등에서 문단의 표절 시비와 관련된 기사를 심심찮게 발견할 수 있으며 표절로 밝혀진 작품에 대해서는 혹독한 비판이 뒤따랐다. 그런데 문제는 이 당시에는 오늘날과 같은 검색 기술도 없었고 문헌들에 대한 접근성이 개개인에 따라 매우 큰 격차를 보였기 때문에 ‘조금 오래된 것’이라든가 다른 나라의 글을 표절하면 쉽게 적발되지 않았다는 데 있다.

그래서 한 세태비평의 글에서는 성공을 위해 사용되는 사기 기술에 대해 풍자하면서 표절 문제를 거론하였다. 즉 “일본 잡지나 조선 잡지에 나온 남의 소설 혹은 각본 같은 것을 살짝 번역하든지 표절을 하여 어떤 잡지사에 기고를 하고 그 사(社)의 학예부장을 사택으로 찾아 가서 제발 한 번 내달라고” 하면 쉽게 ‘얼치기 문인’이 될 수 있는 것이 “도깨비 사회 같은 현대 조선”이라고 말했다(‘대풍자! 대해학! 현대조선 10대 발명품 신(新)제조법’, ‘별건곤’, 1932.1).

이러한 표절행위를 염상섭은 “약혼은 해놓고 혼비(婚費)는 없고 능라주의는 입고 싶고 하니까 시내 각 상점에서 혼인제구 일습을 금반지·금시계까지 만인(萬引)”하는 것과 마찬가지라고 말했다. 그리고 그러한 “허영은 생활의 파괴자다”라고 역설(力說)하였다.

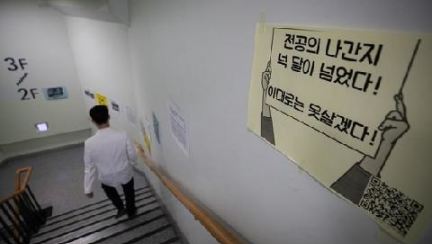

최근 정치권을 중심으로 논문 표절에 대한 시비가 끊이지 않고 있다. 자신들의 신상이나 학문 분야의 특수성 등을 근거로 논문 표절이 용납되기는 어렵다. 쓸 수 없으면 쓰지 말아야 한다. 본인의 힘으로 논문을 쓸 능력이 안 되는 사람들이 학위나 연구실적에 욕심을 내선 안 된다. 그처럼 분수에 넘치는 욕심에 의해 저지르는 표절행위가 결국 ‘생활을 파괴하는 허영’일 뿐임을 직시해야 한다.

이영아 명지대 방목기초교육대학 교수

![[오늘의 운세] 6월 27일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/27/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)