이우근

이우근법무법인 충정 대표

논리의 세계에서는 관용과 배려의 숨결을 만나기 어렵다. 삶이 각박할수록 차가운 논리의 머리보다 따뜻한 감성의 품이 그리워진다. 감성은 넉넉한 위로의 가슴으로 우리를 품어 안는다.

다큐멘터리와 달리 극(劇)영화는 논리가 아니라 감성에 호소한다. 특정 재판의 실체적 진실을 전달하는 것은 극영화의 임무가 아니다. 증거 판단과 법률 적용이라는 사법의 논리를 일반인의 감성으로 풀어헤친 것이 법정 영화라면, 그것을 감성으로 소화해 내지 못하고 다시 논리의 세계로 끌어들여 오판(誤判)의 근거로 들이미는 태도는 온당치 않다. 영화의 허구(虛構)를 사실과 동일시하는 것은 감성의 부족, 상상력의 빈곤 탓일 게다.

법관을 겨냥한 화살이 마치 정의의 아이콘인 것처럼 각색해낸 영화 한 편으로 사법의 권위가 휘청거리고 있다. 영화 ‘부러진 화살’은 증거조작과 피해자의 자해(自害) 가능성을 암시한다. 그러나 당해 사건의 재판 과정을 잘 알고 있는 법조인들은 “소재만 재판에서 따왔을 뿐, 내용은 사실과 다르다”고 입을 모은다. 대법원도 “1심에서 이뤄진 각종 증거조사 결과를 의도적으로 외면한 채 항소심의 특정 국면만을 부각시켜 전체적으로 사실을 호도하고 있다”는 논평을 냈다. 부러진 화살의 부재(不在)만으로 유죄판결을 비난하는 것은 타당치 않다는 의미다.

피해자인 판사와 드잡이하다가 화살이 우연히 발사됐다는 것이 피고인의 주장이지만, 당시 석궁의 안전장치는 풀려 있었다고 한다. ‘우연한 발사’에 선뜻 수긍하기 어려운 대목이다. 피고인은 여러 차례 석궁 발사 연습을 하고, 판사의 집을 일곱 번 사전 답사했다. 석궁에 회칼까지 지니고 사건 현장에 나타난 그는 판사와 뒤엉켰다가 경비원에게 붙잡힌다. 목격자들은 “(몸싸움 직후) 판사의 옷을 들추니 시뻘겋게 피가 묻어 있었다”고 진술했다. 자해할 시간적 여유가 없었다는 뜻이다.

국립과학수사대는 혈흔이 보이지 않는 판사의 와이셔츠에서 그의 양복, 속옷 등에 남아 있는 혈흔과 동일한 DNA의 혈흔을 검출했다. 영화의 암시처럼 판사가 자해했다 하더라도 옷의 피는 어차피 판사의 피일 터…, 굳이 옷의 혈흔과 판사의 DNA를 대조할 필요가 없다고 판단한 재판부는 변호인의 혈흔검증신청을 기각한다. 대법원도 “와이셔츠 혈흔이 육안으로 잘 확인되지 않는다는 사실보다 속옷과 내의에서 다량의 출혈 흔적이 확인된다는 사실의 증명력이 훨씬 우월하다”고 판시했다. 그러나 지금의 상황에서 보면, 혈흔검증을 배척한 결정은 아쉬움이 남는 부분이다.

“예술의 본질은 존재(또는 진실)를 드러내는(aleteia) 것이다.” 하이데거의 이 말이 옳다면, 대법원에서 확정되어 이미 드러나 있는 객관적 실체를 ‘거꾸로 뒤집는’ 작업은 예술적 감성의 몫이 아니다. 그것은 재심(再審)이라는 사법적 논리의 영역이다. 사법부의 일그러진 권위주의를 꼬집는 ‘비판의 재미’를 느낄 수 있다면 이 영화는 멋진 대중예술이 되겠지만, 재미 대신에 끓어오르는 분노만을 안은 채 극장 문을 나서게 된다면 대중문화의 의미와 가치를 다시 생각해야 한다.

영화의 인기에 편승해 보려는 정치권의 행태는 더욱 개탄스럽다. 단체로 몰려가 영화를 관람하면서 그 모습을 언론에 흘린다. 어떤 국회의원은 “천만 명이 이 영화를 보면 세상이 바뀐다”는 평을 냈다. 선거를 앞두고 영화를 정치투쟁의 도구로 삼으려는 뜻이 아니기를 바란다.

무엇이든 부수고, 비틀고, 폐기하는 것을 개혁으로 잘못 아는 얼치기 이념의 시대, 광기 서린 이벤트로 분노와 증오를 부추기는 대항문화(counterculture)에 깊이 중독된 시절이지만, 정치적 독립이 생명인 사법기능을 정치적으로 흔들어 혼란을 야기하는 것은 개혁이 아니라 국법질서의 파괴일 따름이다.

그러나 ‘부러진 화살’이 토해내는 사법 불신은 당해 사건에서 비로소 싹튼 것이 아니다. 안타깝게도, 사법부에 대한 불신의 골은 깊고 넓다. 국민의 신뢰는 하루아침에 솟아나지 않는다. 자그만 감동들이 소리 없이 모여 평생의 믿음으로 자라난다. 사소해 보이는 배려와 관심을 아끼다가 넘지 못할 불신의 장벽을 쌓아 올린다.

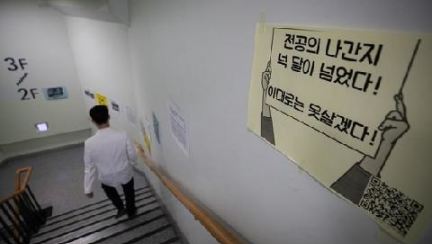

소송법에 보장된 증거 신청권이 빈번히 퇴짜를 맞는 법정 현실, 정치적 사건이나 중요 경제사범 재판에서의 납득하기 어려운 양형(量刑), 사나운 막말을 쏟아내며 법관의 품위에 자해의 칼을 꽂는 일탈(逸脫)의 언행 따위가 사법 불신을 스스로 키워간다. 영화가 몰고 온 흥분은 점차 사위어 가겠지만, 그것이 남긴 사법 불신은 길고 오래 남을지 모른다. 부러진 화살보다 부러진 신뢰가 더 걱정되는 이유다.

이우근 법무법인 충정 대표