"중앙선데이, 오피니언 리더의 신문"

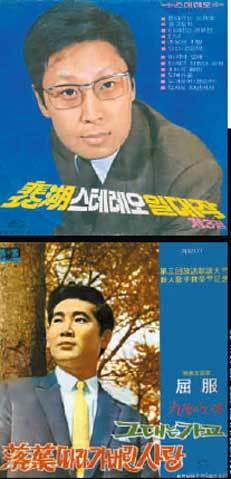

배호(사진 위)와 차중락의 앨범. 사진 가요114 제공

배호(사진 위)와 차중락의 앨범. 사진 가요114 제공 달력의 마지막 장이 펄럭인다. 올해도 채 한 달이 남지 않았다. 이제 올해의 삶과는 영영 이별인 것이다. 김광석의 ‘서른 즈음에’의 가사마냥 “매일 이별하며 살고 있”음을 실감하는 때다. 그러고 보면 죽음도 멀리 있는 것이 아니다. 단지 외면하고 살 뿐이다. 대중가요로 ‘죽음’ 이야기를 하기 가장 좋은 계절은 낙엽이 뚝뚝 떨어지는 늦가을 11월이지만, 이 난에서는 조금 비껴가기로 했다. 대중가요계의 ‘11월 괴담’이 새삼 떠올랐기 때문이다. ‘이름 모를 소녀’의 김정호, ‘사랑하기 때문에’의 유재하, ‘내 사랑 내 곁에’의 김현식, 듀스의 멤버 김성재, 이 요절 가수들이 모두 11월에 타계했다. 그러니 11월 대중가요계에서는 죽음을 거론하기조차 부담스럽다.

지금의 젊은이들은 기억조차 못하겠지만 이 불행한 11월은 1968년 차중락부터 시작인 듯하다. 64년 한국의 비틀스를 표방한 키보이스의 리드보컬로 활동을 시작한 차중락은 만 스물여섯 꽃다운 나이에 뇌막염으로 타계했다. 68년 11월 10일이었다.

“찬바람이 싸늘하게 얼굴을 스치면 / 따스하던 너의 두 뺨이 몹시도 그리웁구나 / 푸르던 잎 단풍으로 곱게 곱게 물들어 / 그 잎새에 사랑의 꿈 고이 간직하렸더니 / 아아아아 그 옛날이 너무도 그리워라 / 낙엽이 지면 꿈도 따라 가는 줄 왜 몰랐던가 / 사랑하는 이 마음을 어찌하오 어찌하오 / 너와 나의 사랑의 꿈 낙엽 따라 가버렸으니”(차중락의 ‘낙엽 따라 가버린 사랑’, 1966, 강찬호 작사, 원곡 ‘Anything that’s part of you’)

어느 가수인들 절절한 이별 노래 한 곡이 없겠는가마는, 요절을 하고 나면 그 노래는 마치 죽음을 예견한 노래인 듯 의미화된다. 차중락은 남인수 이후 최고 미모라 할 만한 꽃미남인 데다 미스터코리아 2위를 할 정도의 보디빌더였고, 키보이스 공연 때 엘비스 프레슬리 노래를 부를 때는 검은 고무 장화를 신고 나와 객석을 뒤집어놓았다는 전설 같은 이야기가 있을 정도로 파워풀한 무대매너를 지니고 있었다. ‘낙엽 따라 가버린 사랑’은 그가 솔로로 독립해 성공한 첫 곡이다. 자신과 가장 비슷한 목소리인 엘비스의 노래를 부른 것이다. 이후 ‘사랑의 종말’(“외로워 외로워서 못 살겠어요 / 하늘과 땅 사이에 나 홀로…”) 등으로 인기를 이어가다 무대에서 고열로 쓰러졌고, 이 노래 발표 1주년이 되는 날 갑자기 타계를 했다. 오죽 안타까웠으면 70년대 초 그를 기리는 ‘낙엽상’을 제정해 그해의 신인가수에게 상을 줄 생각까지 했을까.

그런데 이 악몽이 잊히기도 전에 또 11월에 사건이 터졌다. 이번에는 몇 년간 아슬아슬 투병생활을 해오던 배호였다. 배호 역시 차중락처럼 42년생이었는데, 71년 11월 7일 지병이었던 신장염으로 타계했다. 외삼촌인 김광빈·김광수 등 잘 알려진 대중가요 작곡가들을 따라 10대 때부터 미 8군 무대에서 활동하던 그는 67년 ‘안개 낀 장충단공원’으로 최고 인기를 누리게 되었는데, 이때 이미 그는 신장염이 발병한 상태였다. 그리고 5년 넘게 투병생활을 하면서 300곡 넘는 노래를 취입했고, 휠체어에 몸을 실은 채 무대에 서기도 했다고 한다. 결국 그는 이 노래를 남기고 타계했다.

“1. 그 시절 푸르던 잎 어느덧 낙엽 지고 / 달빛만 싸늘히 허전한 가지 / 바람도 살며시 비켜가건만 / 그 얼마나 참았던 사무친 상처길래 / 흐느끼며 떨어지는 마지막 잎새

2. 싸늘히 파고드는 가슴을 파고들어 / 오가는 발길도 끊어진 거리 / 애타게 부르며 서로 찾은 길 / 어이해 보내고 참았던 눈물인데 / 흐느끼며 길 떠나는 마지막 잎새”(배호의 ‘마지막 잎새’, 1971, 정문 작사, 배상태 작곡)

이런 노래에 무슨 덧붙일 말이 필요하리오. 배호 가창법의 특징은 이렇다. 저음에서 스탠더드팝이나 재즈로 다져진 굵은 목소리를 내면서 묘하게 과장된 ‘공포의 바이브레이션’을 구사한다. 고음의 클라이맥스에서는 흐느끼듯 꺽꺽거리는 애절한 목소리를 내는 것이다. 처음부터 눈물의 호소력을 보이는 일제시대 트로트와 달리 저음부에서는 약한 모습을 감추고 남성적인 절제감을 보이려 하지만, 결국 그 고통을 이기지 못하고 울음을 터뜨리고야 마는 60년대 ‘싸나이’의 질감을 적확하게 목소리로 구현하는 것이다. 최희준이나 유주용이 너무 서양적 세련미 때문에 지니지 못했던 신파적 호소력을 배호는 갖고 있었고, 그래서 60년대 말 트로트 부활 시기 최고 남자가수가 될 수 있었다.

그의 장례식 때에는 젊은 여성 팬들이 하얀 소복을 입고 집 앞에서 통곡을 했고, 80년대까지 ‘짝퉁’ 배호 음반이 방송국에까지 돌아다닐 정도로 그는 그 세대에서는 신화적 존재가 되었다. 팬들은 중년이 되어서도 그를 잊지 못해 해마다 11월이면 모여 그의 묘소에 참배한다. 인터넷시대가 막 시작하던 99년부터 ‘배호 사이트’를 개설하는데 젊은 가수들의 팬 사이트도 따라올 수 없을 정도로 충실한 내용으로 채워져 있어 팬들의 지극정성이 느껴진다.

![[오늘의 운세] 6월 27일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/27/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)