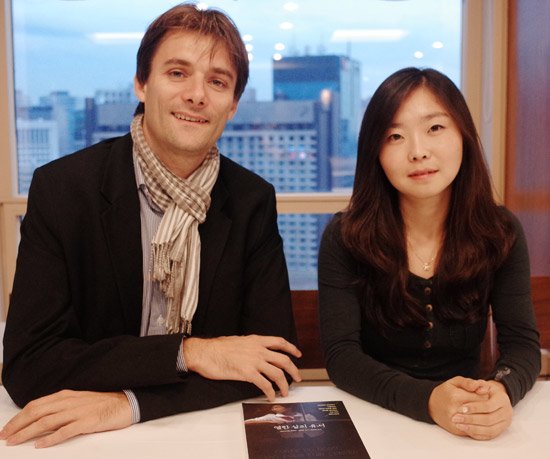

7일 서울 태평로 프레스센터에서 만난 세바스티앙 팔레티 기자(왼쪽)와 김은주씨. 김씨는 “평범한 탈북자 얘기의 주인공이라 내가 ‘선택’된 것 같다”며 웃었다.

7일 서울 태평로 프레스센터에서 만난 세바스티앙 팔레티 기자(왼쪽)와 김은주씨. 김씨는 “평범한 탈북자 얘기의 주인공이라 내가 ‘선택’된 것 같다”며 웃었다.“자극적이고 드라마틱한 소재보단 평범한 탈북자들의 얘기를 통해 공감을 이끌어내고 싶었어요. 프랑스에선 반응이 꽤 좋았습니다.”

11세 때 탈북한 김은주(27·서강대 4년)씨 얘기를 책으로 낸 세바스티앙 팔레티(39) ‘르 피가로’ 서울특파원의 얘기다. 팔레티 기자가 김씨와 함께 쓴 『열한 살의 유서』(씨앤아이북스)는 올해 초 프랑스와 노르웨이에서 먼저 나온 책이다. 국내엔 4일 출간됐다. 책 내용은 탈북자치고는 ‘평범한’ 얘기처럼 보인다. 1997년 식량난이 덮치면서 영양실조로 김씨의 아버지가 세상을 뜬 뒤 당시 11세 소녀였던 은주씨가 어머니, 언니와 함께 탈북한 얘기를 담았다. 중국에서의 삶, 몽골을 거쳐 남한에 정착하기까지의 내용을 감정의 과잉 없이 담담하게 서술했다. 두 번째 탈북을 위해 두만강 근처 산속에서 숨어지낼 때 만난 인정 많은 북한 군인 얘기, 돈을 마련하기 위해 평양에 갔을 때 ‘영화 속 세상’ 같아 한동안 얼떨떨했던 기억 등을 담았다.

팔레티 기자는 “‘탈북자 책을 써보면 어떻겠느냐’는 프랑스 출판사의 제의를 받은 뒤 탈북자 10여 명을 인터뷰 끝에 평범한 김씨 얘기를 쓰기로 했다. 휴먼스토리에 집중하고 싶었다”고 책 쓴 이유를 밝혔다. 김씨 역시 “저도 제 얘기가 책에 실릴 줄은 몰랐다. 어떻게 보면 탈북자들 사연 중에 평범하고 흔한 얘기이기 때문”이라고 했다. 팔레티 기자와 김씨를 7일 서울 프레스센터 외신기자 클럽에서 만났다.

- 탈북자와 평범함이란 단어가 상충되는 것 같다.

“기본적으로 탈북자 스토리인만큼 아주 평범한 얘기는 아니다. 목숨을 건 탈출, 중국에서의 북송, 다시 탈출하기까지…. 11세 소녀가 유서를 쓸 정도였으니 분명 일반적인 삶은 아니다. 이런 전제가 없었더라면 책을 쓰기 어려웠을 거다. 다만 14호 수용소(정치범 수용소)에서 나고 자라 탈출한 신동혁(31)씨와 비교하면 탈북자 중에서 또 유별난 케이스라고 보긴 어렵다.”

- 탈북자 속에서 ‘평범함’에 주목한 이유가 있나.

“신동혁씨의 경우 정치범 수용소를 폭로했다. 정말 극적이 다. 하지만 결국 그런 얘기는 필연적으로 북한 정권에 대한 정치 얘기와 이론적 논쟁으로 빠져든다. 워낙 충격적이기 때문에 휴먼스토리보단 다른 것들에 눈길이 간다. 반대로 김은주씨 얘기는 그냥 그의 삶과 이야기 자체에 온전히 집중할 수 있는 힘이 있다. 정서적 교류의 창구 역할을 할 수 있다.”

- 책을 쓸 때 중점을 둔 부분은.

“사실을 쓰는 거다. 난 저널리스트다. 그 부분에 신경을 많이 썼다. 가장 힘들었던 건 언어문제였다. 김은주씨의 얘기를 영어 통역자가 말해주면 난 다시 그걸 불어로 썼다.”

- 외국에서 반응은 어땠나.

“프랑스 언론이 큰 관심을 보였다. 일간지는 물론 잡지도 관심을 보였고, TV와 라디오에선 김씨 인터뷰를 생방송으로 내보냈다. 영국 BBC의 프랑스 지사에서도 관심을 보였다. 노르웨이에선 베스트셀러 서적으로 선정됐다고 하더라. ‘휴먼스토리’에 북한을 낯설어 하던 사람들이 반응했다고 생각한다.”

- 한국에선 상대적으로 눈길을 끌기 어려울지도 모른다.

“그럴 수도 있지만, 필요성은 더 높을 수 있다. 통일 과정에서 탈북자들의 역할이 있다. 그런데 아직도 한국인들은 그들을 낯설어 한다. 예전에 일하던 한국인 인턴에게 탈북자 인터뷰를 도와달라고 했더니 화들짝 놀라더라. 정서적으로 더 가까워질 필요가 있다고 생각한다.”

2006년 처음 한국 땅을 밟은 김은주씨는 21세에 일반계 고등학교에 입학한 뒤 현재 서강대(중국문화·심리학) 졸업반이다. “돈을 많이 주는 직장에 취업하는 게 당장의 목표”라는 그의 꿈도 여느 대학생들과 비슷하다. 하지만 과거를 잊진 않겠단다.

“한국에서도 살기 힘들다는 사람들도 있지만, 전 배부른 소리라고 생각해요. 북한을 나올 땐 먹고 싶다는 1차적 욕구 외엔 아무 것도 생각할 수 없었으니까요. 과거에 파묻혀서 살지 말되 과거를 잊어서도 안 된다고 생각합니다. 통일이 되면 아버지 묘소에 제일 먼저 가보고 싶어요.”

글·사진=한영익 기자

![[오늘의 운세] 6월 27일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/27/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)