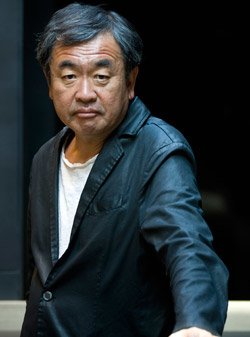

한국을 여러 차례 드나들면서도 국립중앙박물관은 처음 와봤다는 구마 겐고는 “참 길다”는 짧은 인상기를 남겼다. [권혁재 사진전문기자]

한국을 여러 차례 드나들면서도 국립중앙박물관은 처음 와봤다는 구마 겐고는 “참 길다”는 짧은 인상기를 남겼다. [권혁재 사진전문기자]크고 높고 빠른 것이 대세인 시대에 작고 낮고 느리게 가자는 사람이 일본 건축가 구마 겐고(59·도쿄대 교수)다. ‘콘크리트의 시대’였던 20세기를 뒤로 하면서 인류가 큰 전환점에 이르렀다고 보는 그는 3·11 대지진이 그런 깨달음을 주는 결정타였다고 돌아본다.

기성 존재를 ‘부숴라’가 전환 이전의 스타일이었다면, 전환 이후는 지금까지와 다른 새로운 형태로 자연과 사람, 사람과 사람, 사람과 도시, 도시와 건축을 ‘다시 연결하는 것’이 중요하다. 최근 번역된 『연결하는 건축』(안그라픽스)에서 그는 인류가 열어 가야 할 ‘잇는 시대’의 밑그림을 그린다. 국립중앙박물관(관장 김영나) 특강을 위해 서울에 온 구마 겐고를 8일 만났다. 그는 “인간이 가장 중요하기에 여기 인간이 서 있다는 관점에서 건축하려 노력한다”고 했다.

-4월 초 3년 만에 다시 문을 연 도쿄 긴자의 가부키자(歌舞伎座)를 설계했는데 반응이 어떤가.

“옛 추억이 있는 어르신들이 건물 앞에 와서 합장하며 인사하실 때 전통 극이라는 게 이런 유대의 감정을 불러오는구나 싶어 감격했다. 가부키자는 단지 연극 공연장이 아니라 신이 내려오는 장소였고, 그 과거의 심성과 문화와 사회를 이어주는 게 내 임무였다. 고층 빌딩을 뒤로 밀어 넣고 가볍고 날씬하면서 주변과 접점이 많은 열린 공간으로 만들었다.”

-새로 고쳐 지은 서울시청사를 보았나.

“형태만을 논하는 우를 범한 것이 아닌지. 새로운 것에 탐닉하는 욕망이 왕성한 건 좋은데 기존 서울과 새 건물이 어떤 관계를 가질까에 대한 배려가 없어 단절돼 버린다. 많은 건축가들이 신(神)의 관점에서 내려다보거나 제 이름을 내세울 욕심에 매몰돼 건축을 사유화하기 쉽다.”

-한옥 예찬자로 알려졌다.

“한옥은 홀라당 벗고 솔직하고 편안하게 얘기하는 오랜 친구 같다. 묶지 않고 놔주는 여유에 인간과 건축이 속삭이게 만들어주는 재료와 공간의 융합이 매력 있다.”

-3·11 대지진 이후 마음 맞는 건축가 몇과 ‘귀심회(歸心會)’를 꾸렸는데.

“자연은 감히 대응할 수 없는 어마어마한 존재라는 걸 체험하고 인공적인 것의 한계를 느낀 사람들에게 함께 마음을 다독이며 어울릴 수 있는 쉼터를 연결해주고 있다. 올 프리츠커상을 탄 이토 도요, 2010년 수상자인 세지마 가즈요 등과 ‘모두를 위한 집’ 등을 지어 엄격하고 험난한 자연환경을 이겨낸 이들을 한 지붕 아래 모은다.”

글=정재숙 문화전문기자

사진=권혁재 사진전문기자

◆구마 겐고=1954년 일본 요코하마 출생. 도쿄대에서 건축학을 공부하고 미국 컬럼비아대 객원연구원 지냈다. ‘구마겐고 도시건축설계사무소’ 대표. 대표작으로 워터/글라스, 돌의 미술관, 산토리 미술관, 네즈 미술관 등이 있다. 저서 『약한 건축』 『자연스러운 건축』 등.